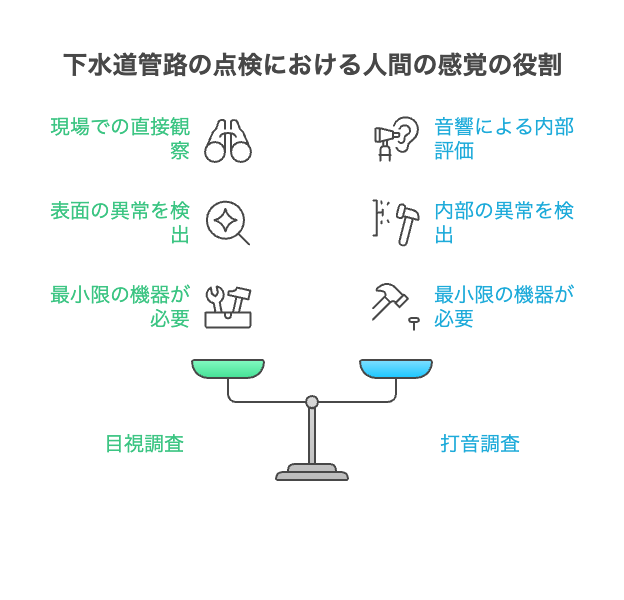

下水道管路の点検には、最先端のカメラやレーダーを使った精密な技術が数多く存在します。しかし、どんなに技術が進歩しても、人間の目と耳による「目視(もくし)」と「打音(だおん)調査」は、下水道管路の点検において今なお欠かせない、基本的な調査手法です。

今回は、このアナログながらも非常に重要な役割を果たす、目視・打音調査についてご紹介します。

目視調査:現場の「生の声」を聞く

目視調査は、その名の通り、技術者が実際に現場で自分の目で管路の状態を確認することです。主に、以下の場所で行われます。

- マンホール内部: マンホールは、下水道管路の点検や清掃を行うための入り口です。技術者はマンホール内に降りたり、地上からライトを当てたりして、マンホール本体や接続されている管路の入り口付近を目視で確認します。

- 露出している管路: 下水道管の一部が橋の下や河川沿いなど、地上に露出している箇所では、直接管の表面を目視で確認します。

- 破損が確認された箇所: スクリーニング調査や他の詳細調査で異常が発見された場合、最終的な判断や、より詳細な状況把握のために目視による確認が行われることがあります。

目視で確認するポイント

目視調査では、以下のような異常の兆候を探します。

- ひび割れや亀裂: 管の表面のひび割れの有無、大きさ、深さ、方向などを確認します。

- 破損や欠損: 管の一部が欠けていたり、穴が開いていたりしないかを確認します。

- 腐食: コンクリートの表面がボロボロになっていないか、鉄筋が露出・錆びていないかなどを確認します。

- 管のずれ: 継ぎ目がずれて段差になっていないか、あるいは開口していないかを確認します。

- 湧水や浸入水: 管の外から水が流れ込んでいる形跡がないかを確認します。

- 堆積物: 土砂や油脂、木の根などが堆積していないか、その量や種類を確認します。

- 生物の発生: カビやコケ、害虫などの発生状況を確認します。

最新のカメラ映像も重要ですが、現場の空気感、匂い、微妙な光の加減など、その場でしか感じ取れない情報は、熟練の技術者にとって非常に大きな判断材料となります。

打音調査:管路の「声」を聞く

打音調査は、ハンマーなどで管路の表面を軽く叩き、その際に発生する音(打音)の変化から、管の内部の状態を推定する手法です。

仕組み

健全なコンクリートや金属は、叩くと「コンコン」という硬く澄んだ音がします。しかし、内部にひび割れがあったり、剥離していたり、あるいは空洞があったりすると、音が「ゴンゴン」と鈍くなったり、「カランカラン」と空虚な音がしたりします。熟練の技術者は、この音の違いを聞き分けることで、管の内部に異常があるかどうかを判断します。

打音調査のメリット

- 簡便性: 特殊な機器を必要とせず、ハンマー一本で手軽に行えます。

- 即時性: その場で瞬時に異常の兆候を判断できます。

- 経験による精度: 熟練した技術者であれば、音の微妙な違いから、損傷の種類や深さまである程度推定することが可能です。

主に、マンホールの壁面や露出している管路の検査、あるいはカメラ調査では見えにくい管の裏側の状態などを確認する際に有効です。

目視・打音調査の重要性

目視・打音調査は、一見するとアナログで地味な調査方法に見えるかもしれません。しかし、以下の点で極めて重要な役割を担っています。

- 初期診断の要: 異常の有無を素早く判断し、その後の詳細調査に進むべきかどうかの一次判断に役立ちます。

- 総合的な判断: 最新の機器から得られたデータと、人間の感覚で得られた情報を組み合わせることで、より正確で多角的な診断が可能になります。

- 現場の状況把握: カメラが入れない場所や、特定の状況下での確認には、やはり人間の目と耳が不可欠です。

- 経験と技術の継承: 長年の経験を持つ技術者の感覚と知識が、この調査を通じて若い世代に継承されていきます。

下水道管路の点検は、高精度なテクノロジーと、長年の経験に裏打ちされた人間の五感を組み合わせることで、最大限の効果を発揮します。目視・打音調査は、まさにその「人間ならではの技術」が光る、重要な点検手法なのです。