埼玉県で発生した道路陥没事故の背景には、下水道管の老朽化が指摘されています。では、こうした事故を防ぐための詳細な調査手法は、現在どのように導入されているのでしょうか?

国を挙げた取り組みと新技術の導入

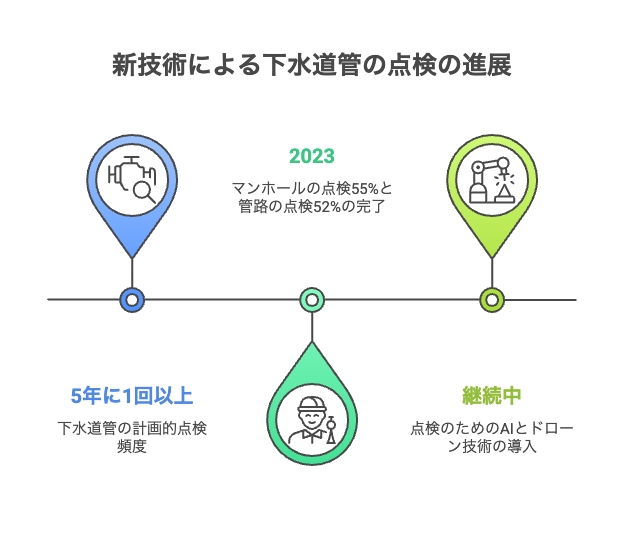

結論から言うと、詳細な調査手法の導入は積極的に進められています。特に、国土交通省は老朽化した下水道管の維持管理を強化するため、AIやドローンといった最先端技術の活用を推進しています。

具体的には、以下のような取り組みが見られます。

1. 計画的な点検と段階的な調査

- 国土交通省は、下水道管路の点検を5年に1回以上の頻度で実施する方針を掲げています。

- まず、TVカメラなどを用いた「スクリーニング調査」で異常箇所を特定し、その後に「詳細調査」を行うという段階的なアプローチが基本です。

- 2023年度までの3年間で、マンホールは約55%、管路は約52%の点検が実施されています。

2. 革新的な新技術の活用

- AI(人工知能)の導入: 横浜市では、AIを活用した異常判定支援アプリを導入し、調査映像から異常箇所を高い精度で検出しています。これにより、劣化予測の精度向上や調査費用の削減が期待されています。

- ドローンの活用: 高画質カメラと衝突回避センサーを搭載した小型ドローンが、管内点検に導入されています。これにより、点検費用の削減に加え、これまで目視が困難だった箇所の網羅的な調査が可能になりました。

- 高度なカメラ技術:

- 衛星データとAIの融合: 衛星データとAIを組み合わせることで、水道管路の漏水リスク評価や管路更新の支援も行われています。

3. 地中レーダー探査の積極的な活用

道路下の空洞を早期に発見するため、地中レーダー探査の活用も進められています。

4. 国土交通省による推進事業

国土交通省は、「下水道革新的技術実証事業(B-DASHプロジェクト)」を通じて、下水道管理における新技術の開発と導入を強力に推進しており、実証された技術の導入ガイドラインなども公開しています。

まとめ

これらの取り組みにより、下水道管の老朽化に起因する道路陥没事故の未然防止に向けて、より詳細かつ効率的な調査体制が構築されつつあります。AIやドローンといった最新技術の導入は、日本の社会インフラを守る上で不可欠な要素となっています。